Deutschland im Pressefreiheits-Ranking abgerutscht: Internationale Reaktionen und Hintergründe

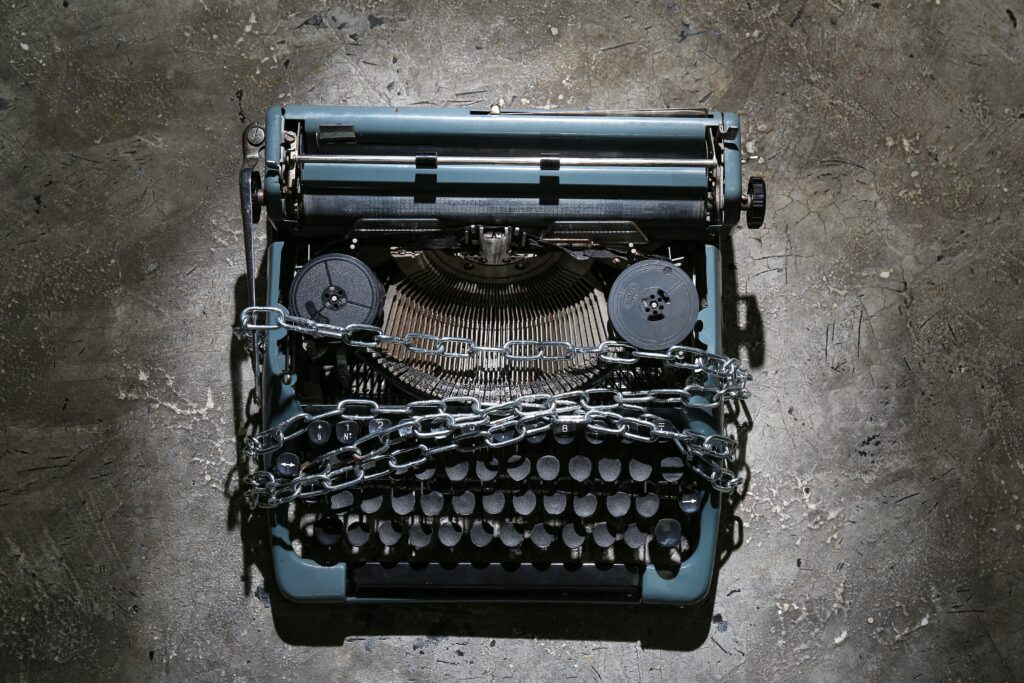

Die Pressefreiheit in Deutschland steht unter Druck. Während wir uns gerne als Vorreiter demokratischer Werte präsentieren, zeigt die Realität ein anderes Bild. Die jüngste Herabstufung Deutschlands im internationalen Pressefreiheits-Ranking von Reporter ohne Grenzen (RSF) wirft ein Schlaglicht auf besorgniserregende Entwicklungen in unserem Land. Von Platz 10 auf Platz 11 abgerutscht – das klingt zunächst nach einer marginalen Veränderung. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich eine tiefgreifende Problematik, die das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft betrifft.

Die schleichende Erosion der Pressefreiheit in Deutschland

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen beunruhigenden Trend. 2021 belegte Deutschland noch Platz 13 im weltweiten Ranking, rutschte 2022 auf Platz 16 ab und erreichte 2023 mit Platz 21 einen Tiefpunkt. Die zwischenzeitliche Verbesserung auf Platz 10 im Jahr 2024 erwies sich als kurzlebig, denn 2025 ging es wieder abwärts auf Platz 11. Diese Schwankungen verdeutlichen, dass die Pressefreiheit in Deutschland keineswegs selbstverständlich ist, sondern aktiv verteidigt werden muss.

Reporter ohne Grenzen begründet die erneute Herabstufung mit einem „zunehmend feindlichen Arbeitsumfeld für Journalisten“. Besonders betroffen sind Medienschaffende, die über rechtsextreme Milieus und Parteien berichten. Sie sehen sich Bedrohungen, Beleidigungen und der ständigen Angst vor körperlicher Gewalt ausgesetzt. Hinzu kommt die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage vieler Medienhäuser, die vor allem Lokal- und Regionalzeitungen hart trifft.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein im Jahr 2021 wurden mindestens 80 gewalttätige Angriffe auf Medienschaffende dokumentiert, im ersten Quartal 2022 kamen weitere 12 hinzu. Diese Übergriffe finden häufig im Kontext von Demonstrationen statt, bei denen Journalisten als „Lügenpresse“ oder „Systemmedien“ diffamiert werden. Die Feindseligkeit gegenüber der Presse hat in Deutschland ein Ausmaß erreicht, das in einer gefestigten Demokratie alarmierend ist.

Fühlen Sie sich manchmal überfordert von den rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft und fragen sich, wie Sie Ihre persönliche Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit in unsicheren Zeiten bewahren können?

In unserem kostenlosen Ratgeber "Prepare for 2030" erfahren Sie:

- → Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche uns in den nächsten Jahren erwarten

- → Wie Sie Ihre persönliche Freiheit auch in Zeiten zunehmender Überwachung und Einschränkungen schützen

- → Konkrete Strategien zur Absicherung Ihres Vermögens gegen staatliche Eingriffe

- → Warum physische Werte wie Edelmetalle in Krisenzeiten besonders wichtig werde

Internationale Reaktionen: Deutschland in der Kritik

Die Herabstufung Deutschlands im Pressefreiheits-Ranking hat international für Aufsehen gesorgt. Besonders aus den USA kam scharfe Kritik – allerdings nicht nur wegen der Einschränkungen der Pressefreiheit, sondern auch wegen des Umgangs deutscher Behörden mit der AfD, die vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wurde.

US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die Einstufung der AfD als „Tyrannei“ und forderte Deutschland auf, seinen Kurs zu ändern. „Die AfD ist nicht extremistisch“, argumentierte Rubio, „der wahre Extremismus liegt in der Einwanderungspolitik des deutschen Establishments.“ Diese Äußerungen zeigen, wie innenpolitische Entwicklungen in Deutschland zu einem Spielball internationaler politischer Auseinandersetzungen werden können.

Auch US-Vizepräsident JD Vance meldete sich zu Wort und warnte vor einer Gefährdung der Demokratie in Deutschland. Er verglich die Maßnahmen der deutschen Behörden sogar mit dem Wiederaufbau der Berliner Mauer – eine historisch fragwürdige, aber rhetorisch wirksame Zuspitzung.

Der Tech-Milliardär Elon Musk, bekannt für seine kontroversen Äußerungen, bezeichnete ein mögliches AfD-Verbot als „extremen Angriff auf die Demokratie“. Musk hatte zuvor bereits Werbung für die AfD gemacht, was in Deutschland auf scharfe Kritik stieß.

Diese Reaktionen verdeutlichen die unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie Demokratien mit extremistischen Tendenzen umgehen sollten und welche Rolle die Pressefreiheit dabei spielt. Während die deutsche Bundesregierung ihre Maßnahmen als notwendigen Schutz der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit verteidigt, sehen konservative und rechtsorientierte Politiker im Ausland darin eine Einschränkung politischer Freiheiten.

Die strukturellen Probleme hinter der Herabstufung

Die Bedrohung der Pressefreiheit in Deutschland geht über einzelne Angriffe auf Journalisten hinaus. Reporter ohne Grenzen identifiziert mehrere strukturelle Probleme, die das freie Arbeiten von Medienschaffenden erschweren.

Ein zentrales Problem ist der mangelnde Informationszugang. Trotz Informationsfreiheitsgesetzen stoßen Journalisten oft auf Widerstand bei Behörden, wenn sie kritische Recherchen durchführen wollen. Einschränkungen bei der Berichterstattung über Gerichtsverfahren und die zögerliche Herausgabe von Dokumenten durch staatliche Stellen behindern investigativen Journalismus.

Hinzu kommt die zunehmende Medienkonzentration. Immer weniger Verlage kontrollieren immer größere Teile der Medienlandschaft, was die Vielfalt der Berichterstattung einschränkt. Besonders im lokalen und regionalen Bereich führt dies zu „Nachrichtenwüsten“, in denen kaum noch unabhängige Berichterstattung stattfindet.

Die wirtschaftliche Krise der Medienbranche verschärft diese Probleme zusätzlich. Sinkende Werbeeinnahmen und die Konkurrenz durch digitale Plattformen setzen traditionelle Medien unter Druck. Die Folge: Redaktionen werden ausgedünnt, Rechercheetats gekürzt und die Qualität der Berichterstattung leidet.

Nicht zuletzt bereiten auch gesetzliche Regelungen Anlass zur Sorge. Die Kritik richtet sich gegen den Einsatz von Staatstrojanern und Überwachungsgesetze, die den Schutz journalistischer Quellen gefährden können. Wenn Informanten befürchten müssen, enttarnt zu werden, versiegen wichtige Informationsquellen für investigative Recherchen.

Der globale Kontext: Pressefreiheit weltweit unter Druck

Die Entwicklungen in Deutschland stehen im Kontext einer globalen Krise der Pressefreiheit. Laut Reporter ohne Grenzen hat die Pressefreiheit weltweit einen historischen Tiefstand erreicht. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Staaten, in denen die Lage der Pressefreiheit als „sehr ernst“ eingestuft wird.

Die Spitzenplätze im Ranking belegen weiterhin die skandinavischen Länder, angeführt von Norwegen, Dänemark und Schweden. In Europa bleibt Estland das bestplatzierte EU-Land. Polen hat sich nach der Abwahl der PiS-Partei verbessert, während die Situation in Ungarn weiterhin kritisch ist.

Am unteren Ende der Skala finden sich Länder wie Iran, Eritrea und Nordkorea, wo unabhängiger Journalismus praktisch unmöglich ist. Besonders besorgniserregend ist die Lage in Hongkong und China, wo die staatliche Kontrolle über die Medien immer weiter zunimmt.

Diese globale Perspektive relativiert die Probleme in Deutschland keineswegs – im Gegenteil. Gerade weil Deutschland sich als Vorreiter demokratischer Werte versteht, wiegt jede Einschränkung der Pressefreiheit hier besonders schwer. Die Herabstufung im Ranking ist ein Weckruf, der uns daran erinnert, dass Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein fragiles Gut, das ständig verteidigt werden muss.

Die Rolle der sozialen Medien und digitalen Plattformen

Die Bedrohung der Pressefreiheit hat im digitalen Zeitalter neue Dimensionen angenommen. Soziale Medien und digitale Plattformen haben die Medienlandschaft grundlegend verändert – mit ambivalenten Folgen für die Pressefreiheit.

Einerseits haben sie neue Möglichkeiten für unabhängigen Journalismus geschaffen. Blogger, Podcaster und YouTuber können ohne große Infrastruktur ein Publikum erreichen und kritische Themen aufgreifen, die in den Mainstream-Medien zu kurz kommen. Die Digitalisierung hat die Informationslandschaft demokratisiert und die Abhängigkeit von traditionellen Gatekeepern verringert.

Andererseits haben soziale Medien auch zur Polarisierung der öffentlichen Debatte beigetragen. In Echokammern und Filterblasen verstärken sich extreme Positionen, während differenzierte Stimmen untergehen. Die Verbreitung von Desinformation und Hassrede im Netz schafft ein Klima, in dem sachlicher Journalismus es schwer hat, Gehör zu finden.

Besonders problematisch ist die zunehmende Online-Belästigung von Journalisten. Medienschaffende, die über kontroverse Themen berichten, sehen sich oft massiven Anfeindungen in sozialen Medien ausgesetzt. Diese digitalen Attacken reichen von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu koordinierten Hasskampagnen, die das Ziel haben, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Die großen Plattformbetreiber wie Meta (Facebook), X (ehemals Twitter) und YouTube stehen in der Verantwortung, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Doch ihre Bemühungen sind oft unzureichend, und die Durchsetzung ihrer eigenen Community-Richtlinien bleibt lückenhaft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Maßnahmen gegen Hassrede auch legitime Meinungsäußerungen treffen könnten – ein klassisches Dilemma der Meinungsfreiheit im digitalen Raum.

Maßnahmen zum Schutz der Pressefreiheit

Angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen stellt sich die Frage: Was kann getan werden, um die Pressefreiheit in Deutschland zu stärken? Reporter ohne Grenzen und andere Organisationen haben verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen.

Eine zentrale Forderung ist die wirtschaftliche Stärkung des Journalismus. Dies könnte durch steuerliche Förderungen für gemeinnützigen Journalismus, eine plattformunabhängige Medienförderung und eine Reform des Medienkonzentrationsrechts erreicht werden. Ziel ist es, die finanzielle Basis für unabhängige Berichterstattung zu sichern und die Medienvielfalt zu erhalten.

Auch der Schutz von Journalisten muss verbessert werden. Dazu gehören eine konsequentere Strafverfolgung bei Angriffen auf Medienschaffende und eine bessere Verankerung der Rechte von Journalisten in der polizeilichen Ausbildung. Journalistenverbände fordern zudem eine Auskunftssperre im Melderegister, um Medienschaffende vor Bedrohungen zu schützen.

Im rechtlichen Bereich wird die Umsetzung der europäischen SLAPP-Richtlinie gegen missbräuchliche Klagen gefordert. Solche Klagen werden oft von finanzkräftigen Akteuren genutzt, um kritische Berichterstattung zu unterbinden oder Journalisten einzuschüchtern. Ein besserer Schutz vor solchen Klagen würde investigativen Journalismus stärken.

Nicht zuletzt muss der Informationszugang für Journalisten verbessert werden. Die bestehenden Informationsfreiheitsgesetze sollten ausgeweitet und Ausnahmetatbestände eingeschränkt werden. Behörden müssen zu mehr Transparenz verpflichtet werden, damit Journalisten ihrer Kontrollfunktion nachkommen können.

Diese Maßnahmen allein werden die Probleme nicht lösen. Es bedarf eines gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins für die Bedeutung der Pressefreiheit. Wenn Angriffe auf Journalisten als Kavaliersdelikte abgetan oder gar bejubelt werden, ist das ein Alarmsignal für die demokratische Kultur eines Landes.

Die Bedeutung der Pressefreiheit für die Demokratie

Warum ist Pressefreiheit überhaupt so wichtig? Diese Frage mag banal erscheinen, doch in Zeiten, in denen etablierte Medien als „Lügenpresse“ diffamiert werden, lohnt es sich, die fundamentale Bedeutung der Pressefreiheit für die Demokratie in Erinnerung zu rufen.

Pressefreiheit ist mehr als nur die Freiheit von Journalisten, zu schreiben, was sie wollen. Sie ist ein Grundpfeiler der demokratischen Ordnung, der es den Bürgern ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen. Ohne freie Medien, die kritisch über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft berichten, kann eine Demokratie nicht funktionieren.

Die Medien erfüllen eine zentrale Kontrollfunktion gegenüber den Mächtigen. Sie decken Missstände auf, hinterfragen politische Entscheidungen und machen Machtmissbrauch öffentlich. Diese „Vierte Gewalt“ ist ein unverzichtbares Korrektiv in einer funktionierenden Demokratie.

Zudem tragen freie Medien zur Meinungsbildung bei. Sie liefern die Informationen und Argumente, die Bürger benötigen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. In einer Zeit, in der Desinformation und Fake News die öffentliche Debatte vergiften, sind verlässliche journalistische Quellen wichtiger denn je.

Nicht zuletzt sind freie Medien ein Frühwarnsystem für gesellschaftliche Probleme. Sie geben marginalisierten Gruppen eine Stimme und bringen Themen auf die Agenda, die sonst übersehen würden. Diese Funktion ist besonders wichtig in einer diversen Gesellschaft, in der unterschiedliche Interessen und Perspektiven berücksichtigt werden müssen.

Die Herabstufung Deutschlands im Pressefreiheits-Ranking ist daher nicht nur ein Problem für Journalisten, sondern für die Demokratie insgesamt. Sie zeigt, dass wir wachsam sein müssen, um dieses kostbare Gut zu schützen.

Pressefreiheit und wirtschaftliche Interessen

Ein oft übersehener Aspekt der Pressefreiheit ist ihre Verflechtung mit wirtschaftlichen Interessen. Die Medienlandschaft in Deutschland steht unter enormem wirtschaftlichem Druck. Sinkende Auflagen, wegbrechende Werbeeinnahmen und die Konkurrenz durch digitale Plattformen haben viele Verlage in eine existenzielle Krise gestürzt.

Machen Sie sich Sorgen um Ihre finanzielle Zukunft angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen? Fragen Sie sich, wie Sie Ihr Vermögen in Zeiten von Inflation, Bankenkrisen und wirtschaftlicher Unsicherheit schützen können?

In unserem kostenlosen "Ratgeber Rezession" erfahren Sie:

- → Welche konkreten Auswirkungen die aktuelle Wirtschaftskrise auf Ihr Vermögen haben kann

- → Warum traditionelle Anlageformen in Rezessionszeiten oft versagen und welche Alternativen es gibt

- → Wie Sie mit Edelmetallen einen sicheren Hafen für Ihr Vermögen schaffen können

- → Praktische Strategien, um nicht nur die Krise zu überstehen, sondern gestärkt aus ihr hervorzugehen

Diese wirtschaftliche Notlage hat direkte Auswirkungen auf die Pressefreiheit. Wenn Redaktionen ausgedünnt werden und Rechercheetats schrumpfen, leidet die Qualität der Berichterstattung. Investigativer Journalismus, der zeit- und kostenintensiv ist, wird oft als erstes eingespart. Stattdessen gewinnen clickbait-orientierte Inhalte an Bedeutung, die mehr auf Reichweite als auf journalistische Substanz setzen.

Auch die zunehmende Medienkonzentration ist besorgniserregend. Immer weniger Verlage kontrollieren immer größere Teile der Medienlandschaft. In vielen Regionen Deutschlands gibt es nur noch eine einzige Lokalzeitung – ein Monopol, das kritische Berichterstattung erschwert. Wenn ein Medium keine Konkurrenz fürchten muss, sinkt der Anreiz für investigative Recherchen und kritische Analysen.

Hinzu kommt die wachsende Abhängigkeit von Werbekunden. In Zeiten knapper Kassen können große Anzeigenkunden erheblichen Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen nehmen. Die Versuchung, kritische Berichterstattung über wichtige Werbekunden zu vermeiden, ist real – auch wenn sie dem journalistischen Ethos widerspricht.

Die Digitalisierung hat diese Probleme verschärft. Plattformen wie Google und Facebook dominieren den digitalen Werbemarkt und entziehen den traditionellen Medien wichtige Einnahmequellen. Gleichzeitig profitieren sie von den Inhalten, die Journalisten mit großem Aufwand produzieren, ohne angemessen dafür zu bezahlen. Dieses Ungleichgewicht gefährdet die wirtschaftliche Basis des unabhängigen Journalismus.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Forderung nach neuen Finanzierungsmodellen für Qualitätsjournalismus an Bedeutung. Die Idee eines gemeinnützigen Journalismus, der steuerlich gefördert wird, könnte eine Lösung sein. Auch eine Medienförderung, die unabhängig von Plattformen und politischen Interessen funktioniert, wird diskutiert. Ziel muss es sein, die wirtschaftliche Basis für unabhängige Berichterstattung zu sichern, ohne die redaktionelle Freiheit einzuschränken.

Die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

In der Debatte um die Pressefreiheit in Deutschland spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine besondere Rolle. ARD, ZDF und Deutschlandradio haben einen gesetzlichen Auftrag zur unabhängigen Berichterstattung und werden durch Rundfunkbeiträge finanziert. Diese Konstruktion soll sie vor wirtschaftlichem Druck und politischer Einflussnahme schützen.

Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen stehen in der Kritik. Von der einen Seite wird ihnen vorgeworfen, zu staatsnah zu sein und einen „Regierungsjournalismus“ zu betreiben. Von der anderen Seite kommen Vorwürfe der Verschwendung und Ineffizienz. Die Debatte um die Höhe des Rundfunkbeitrags wird oft ideologisch aufgeladen und überlagert die eigentliche Frage nach der Qualität und Unabhängigkeit der Berichterstattung.

Trotz aller Kritik erfüllen die öffentlich-rechtlichen Sender eine wichtige Funktion in der deutschen Medienlandschaft. Sie bieten eine Grundversorgung mit Informationen, die nicht primär an Quoten oder Klickzahlen gemessen wird. Gerade in Zeiten, in denen private Medien unter wirtschaftlichem Druck stehen, ist diese Rolle besonders wichtig.

Die Herausforderung besteht darin, die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu wahren und gleichzeitig seine Effizienz und Relevanz zu steigern. Die Gremien, die die Sender kontrollieren, müssen frei von politischer Einflussnahme agieren können. Gleichzeitig müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen und neue Formate entwickeln, die auch jüngere Zielgruppen erreichen.

In einer Zeit, in der unabhängige Informationen immer wertvoller werden, suchen viele Menschen nach Stabilität und Sicherheit für ihre Zukunft. Während Medien unter Druck geraten, bieten physische Werte eine verlässliche Alternative zum schwankenden Finanzsystem. Diese bewährten Produkte sichern Ihre finanzielle Unabhängigkeit:

Pressefreiheit im internationalen Vergleich

Die Herabstufung Deutschlands im Pressefreiheits-Ranking wirft die Frage auf, wie es um die Pressefreiheit in anderen Ländern bestellt ist. Der internationale Vergleich zeigt ein gemischtes Bild.

Die skandinavischen Länder Norwegen, Dänemark und Schweden führen das Ranking seit Jahren an. Hier genießen Journalisten ein hohes Maß an Freiheit und Schutz. Die Medienvielfalt ist groß, und die wirtschaftliche Basis des Journalismus ist vergleichsweise stabil. Von diesen Ländern kann Deutschland lernen, wie Pressefreiheit effektiv geschützt werden kann.

Am anderen Ende der Skala stehen Länder wie Iran, Eritrea und Nordkorea, wo unabhängiger Journalismus praktisch unmöglich ist. Journalisten werden verfolgt, inhaftiert und in einigen Fällen sogar getötet. Die Medien stehen unter strenger staatlicher Kontrolle und dienen primär als Propagandainstrumente.

Besorgniserregend ist die Entwicklung in Ländern, die einst als Vorreiter der Pressefreiheit galten. In den USA hat sich die Lage unter der Trump-Regierung verschlechtert, mit Angriffen auf kritische Medien und der Diffamierung von Journalisten als „Feinde des Volkes“. In Ungarn hat die Regierung Orbán die Medienlandschaft weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht, indem sie regierungskritische Medien aufkaufen ließ oder durch wirtschaftlichen Druck zum Schweigen brachte.

Auch in Polen gab es unter der PiS-Regierung erhebliche Einschränkungen der Pressefreiheit, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nach dem Regierungswechsel hat sich die Situation verbessert, doch die Nachwirkungen sind noch spürbar.

Diese internationalen Entwicklungen zeigen, dass die Pressefreiheit auch in etablierten Demokratien keine Selbstverständlichkeit ist. Sie kann schnell erodieren, wenn politische Kräfte an die Macht kommen, die kritische Berichterstattung als Bedrohung sehen. Deutschland steht im internationalen Vergleich noch relativ gut da, doch die Herabstufung im Ranking ist ein Warnsignal, das ernst genommen werden sollte.

Die Verantwortung der Medien

Die Debatte um die Pressefreiheit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Medien selbst eine Verantwortung tragen. Pressefreiheit ist kein Freibrief für schlechten Journalismus. Im Gegenteil: Sie verpflichtet zu besonderer Sorgfalt und Verantwortung.

In Zeiten von Fake News und Desinformation ist die Glaubwürdigkeit der Medien ihr wichtigstes Kapital. Jeder Fehler, jede Ungenauigkeit, jede tendenziöse Berichterstattung untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit und liefert denen Munition, die die Medien als „Lügenpresse“ diffamieren wollen.

Qualitätsjournalismus zeichnet sich durch Sorgfalt, Fairness und Transparenz aus. Fakten müssen gewissenhaft recherchiert und von Meinungen klar getrennt werden. Wenn Fehler passieren – und sie passieren unvermeidlich –, müssen sie offen eingeräumt und korrigiert werden. Nur so kann das Vertrauen der Öffentlichkeit gewonnen und erhalten werden.

Auch die Vielfalt der Perspektiven ist wichtig. Die Medien sollten ein breites Spektrum an Meinungen und Standpunkten abbilden, ohne in falsche Äquidistanz zu verfallen. Nicht jede Position verdient die gleiche Aufmerksamkeit, insbesondere wenn sie auf Falschinformationen oder Hass basiert. Hier die richtige Balance zu finden, ist eine der größten Herausforderungen des modernen Journalismus.

Nicht zuletzt tragen die Medien eine Verantwortung für den Ton der öffentlichen Debatte. In einer Zeit zunehmender Polarisierung sollten sie nicht zur Verhärtung der Fronten beitragen, sondern einen Raum für konstruktiven Dialog schaffen. Das bedeutet nicht, Konflikte zu verschweigen oder Kritik zu vermeiden, sondern sie in einer Weise zu präsentieren, die das Verständnis fördert statt Gräben zu vertiefen.

Diese Verantwortung der Medien entbindet die Gesellschaft nicht von ihrer Pflicht, die Pressefreiheit zu schützen. Im Gegenteil: Gerade weil Qualitätsjournalismus so wichtig ist, müssen wir die Bedingungen schaffen, unter denen er gedeihen kann.

Die zunehmende Bedrohung der Pressefreiheit ist nur ein Symptom einer größeren gesellschaftlichen Veränderung. Sind Sie auf die kommenden Umbrüche vorbereitet?

Sind Sie beunruhigt über die zunehmenden Angriffe auf demokratische Grundwerte und fragen sich, wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit in einer Welt bewahren können, in der Informationsfreiheit und Eigentumsrechte immer stärker unter Druck geraten?

In unserem kostenlosen Ratgeber "Wie schütze ich mich vor Enteignung?" erfahren Sie:

- → Welche historischen Muster bei staatlichen Eingriffen in Privateigentum zu erkennen sind

- → Warum traditionelle Anlageformen in Krisenzeiten besonders anfällig für Enteignungsmaßnahmen sind

- → Wie Sie mit Edelmetallen und anderen Sachwerten Ihr Vermögen vor staatlichem Zugriff schützen können

- → Konkrete Strategien zur Vermögensdiversifikation, die auch in turbulenten Zeiten Bestand haben

Die Zukunft der Pressefreiheit in Deutschland

Wie geht es weiter mit der Pressefreiheit in Deutschland? Die Herabstufung im Ranking von Reporter ohne Grenzen ist ein Weckruf, der zum Handeln auffordert. Die Zukunft der Pressefreiheit hängt davon ab, wie Politik, Medien und Gesellschaft auf die aktuellen Herausforderungen reagieren.

Die Politik steht in der Verantwortung, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus zu verbessern. Dazu gehören ein besserer Schutz für Medienschaffende, mehr Transparenz bei behördlichen Informationen und eine Reform der Medienförderung. Gleichzeitig muss die Politik selbst kritische Berichterstattung aushalten und darf nicht in die Versuchung geraten, unbequeme Medien zu diskreditieren oder unter Druck zu setzen.

Die Medienunternehmen müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln, die Qualitätsjournalismus auch im digitalen Zeitalter finanzierbar machen. Die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen hat sich als problematisch erwiesen, alternative Einnahmequellen wie Abonnements, Spenden oder Stiftungsmodelle gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig müssen die Medien in die Qualität ihrer Berichterstattung investieren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen.

Die Zivilgesellschaft spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Bürgerinnen und Bürger sollten sich bewusst sein, dass Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein kostbares Gut, das verteidigt werden muss. Das bedeutet, Angriffe auf Journalisten zu verurteilen, Qualitätsjournalismus zu unterstützen und kritisch mit Medieninhalten umzugehen, ohne in pauschale Medienschelte zu verfallen.

Bildung ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Medienkompetenz muss stärker in Schulen und Bildungseinrichtungen vermittelt werden, damit Menschen Fakten von Meinungen unterscheiden, Quellen kritisch bewerten und Desinformation erkennen können. Nur medienkompetente Bürger können die Qualität journalistischer Arbeit einschätzen und wertschätzen.

Die Zukunft der Pressefreiheit in Deutschland steht an einem Scheideweg. Die Herabstufung im Ranking ist ein Warnsignal, aber kein Grund zur Resignation. Deutschland hat alle Voraussetzungen, um die Pressefreiheit zu stärken und wieder zu den Vorreitern in diesem Bereich zu gehören. Doch dafür braucht es den Willen und das Engagement aller gesellschaftlichen Akteure.

Pressefreiheit und digitale Transformation

Die digitale Transformation hat die Medienlandschaft grundlegend verändert und stellt die Pressefreiheit vor neue Herausforderungen. Einerseits haben digitale Technologien die Möglichkeiten für unabhängigen Journalismus erweitert. Blogs, Podcasts und YouTube-Kanäle ermöglichen es auch kleinen Akteuren, ein großes Publikum zu erreichen, ohne auf traditionelle Verlagsstrukturen angewiesen zu sein.

Andererseits haben soziale Medien und digitale Plattformen neue Probleme geschaffen. Die Verbreitung von Desinformation und Fake News hat exponentiell zugenommen. In diesem Umfeld haben es seriöse journalistische Angebote oft schwer, sich Gehör zu verschaffen. Die Algorithmen der großen Plattformen bevorzugen emotionale, polarisierende Inhalte, die mehr Engagement erzeugen – auf Kosten ausgewogener, differenzierter Berichterstattung.

Besonders problematisch ist die zunehmende Macht der Tech-Giganten wie Google, Meta und X (ehemals Twitter). Sie kontrollieren nicht nur den Zugang zu Informationen, sondern auch einen Großteil der digitalen Werbeeinnahmen. Diese Machtkonzentration gefährdet die Vielfalt der Medienlandschaft und damit auch die Pressefreiheit.

Die Regulierung dieser Plattformen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Einerseits müssen Maßnahmen gegen Hass, Hetze und Desinformation ergriffen werden. Andererseits darf die Meinungsfreiheit nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Diesen Balanceakt zu meistern, ist eine komplexe Aufgabe, die sowohl technisches Verständnis als auch ein klares Bekenntnis zu demokratischen Werten erfordert.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Online-Belästigung von Journalisten. Medienschaffende, die über kontroverse Themen berichten, sehen sich oft massiven Anfeindungen in sozialen Medien ausgesetzt. Diese digitalen Attacken reichen von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu koordinierten Hasskampagnen. Sie zielen darauf ab, kritische Stimmen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen – eine subtile, aber wirksame Form der Zensur.

Die Anonymität des Internets erleichtert solche Angriffe. Hinter einem Pseudonym lassen sich leichter Drohungen aussprechen als von Angesicht zu Angesicht. Gleichzeitig erschwert die Anonymität die Strafverfolgung. Viele Journalisten, insbesondere Frauen und Angehörige von Minderheiten, berichten von massiven Einschüchterungsversuchen, die sie in ihrer Arbeit behindern oder sogar zum Aufgeben zwingen.

Um die Pressefreiheit im digitalen Zeitalter zu schützen, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören rechtliche Maßnahmen gegen Hassrede und Bedrohungen, technische Lösungen zur Bekämpfung von Desinformation und eine faire Vergütung journalistischer Inhalte durch digitale Plattformen. Nicht zuletzt müssen Medienkompetenz und kritisches Denken gefördert werden, damit Bürgerinnen und Bürger in der Informationsflut navigieren können.

Pressefreiheit und nationale Sicherheit

Ein weiteres Spannungsfeld besteht zwischen Pressefreiheit und nationaler Sicherheit. Immer wieder werden Einschränkungen der Pressefreiheit mit Verweis auf Sicherheitsinteressen begründet. Doch wo endet legitimer Schutz und wo beginnt ungerechtfertigte Zensur?

Die Fälle von Edward Snowden und Julian Assange haben diese Debatte auf die internationale Bühne gebracht. Beide haben geheime Informationen öffentlich gemacht – Snowden über die Überwachungspraktiken der NSA, Assange über Kriegsverbrechen und diplomatische Geheimnisse. Beide wurden dafür verfolgt, mit der Begründung, sie hätten die nationale Sicherheit gefährdet.

Diese Fälle werfen grundsätzliche Fragen auf: Haben Bürger ein Recht zu erfahren, was ihre Regierungen in ihrem Namen tun? Wo liegt die Grenze zwischen legitimer Geheimhaltung und unzulässiger Intransparenz? Und welche Rolle spielen Journalisten und Whistleblower bei der Aufdeckung von Missständen?

In Deutschland ist die Debatte weniger zugespitzt, aber nicht weniger relevant. Auch hier gibt es Bestrebungen, die Befugnisse der Geheimdienste auszuweiten und den Einsatz von Überwachungstechnologien zu erleichtern. Kritiker sehen darin eine Gefahr für den Quellenschutz und damit für investigativen Journalismus. Wenn Informanten befürchten müssen, enttarnt zu werden, werden sie weniger bereit sein, mit Journalisten zu sprechen.

Die Balance zwischen Sicherheit und Pressefreiheit zu finden, ist eine der großen Herausforderungen demokratischer Gesellschaften. Sicherheitsbehörden müssen in der Lage sein, ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Gleichzeitig darf der Verweis auf Sicherheitsinteressen nicht als Vorwand dienen, um kritische Berichterstattung zu unterbinden oder Journalisten einzuschüchtern.

Ein wichtiger Schritt wäre mehr Transparenz bei Sicherheitsgesetzen und deren Anwendung. Parlamentarische Kontrolle und richterliche Überprüfung sind unverzichtbar, um Missbrauch zu verhindern. Auch ein besserer Schutz für Whistleblower wäre wichtig, damit Missstände aufgedeckt werden können, ohne dass die Informanten unverhältnismäßige Konsequenzen fürchten müssen.

Letztlich geht es um die Frage, welche Art von Gesellschaft wir sein wollen. Eine Gesellschaft, die Sicherheit über alles stellt, riskiert, grundlegende Freiheiten zu opfern. Eine Gesellschaft, die die Pressefreiheit als absoluten Wert betrachtet, muss akzeptieren, dass dies manchmal mit Risiken verbunden ist. Die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, der beide Werte respektiert und in Einklang bringt.

Pressefreiheit und Verantwortung der Bürger

Die Pressefreiheit ist nicht nur eine Angelegenheit von Journalisten, Medienunternehmen und Politik. Sie betrifft uns alle als Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen Gesellschaft. Wir tragen eine Mitverantwortung für den Zustand der Pressefreiheit und die Qualität der öffentlichen Debatte.

Diese Verantwortung beginnt bei der Mediennutzung. In einer Zeit, in der Informationen im Überfluss vorhanden sind, ist es wichtiger denn je, kritisch zu hinterfragen, was wir lesen, hören und sehen. Woher stammt die Information? Ist die Quelle vertrauenswürdig? Werden Fakten und Meinungen klar getrennt? Werden verschiedene Perspektiven dargestellt? Diese Fragen zu stellen, ist ein erster Schritt zu einer bewussteren Mediennutzung.

Bildung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Medienkompetenz sollte ein fester Bestandteil schulischer und außerschulischer Bildung sein. Junge Menschen müssen lernen, Informationen kritisch zu bewerten, Quellen zu prüfen und Manipulationsversuche zu erkennen. Diese Fähigkeiten sind in einer digitalisierten Welt, in der Desinformation und Fake News allgegenwärtig sind, unverzichtbar.

Die Zukunft der Pressefreiheit in Deutschland liegt in unseren Händen. Sie hängt davon ab, ob wir bereit sind, für diesen Grundpfeiler unserer Demokratie einzustehen – als Politiker, als Medienschaffende, als Bürgerinnen und Bürger. Die Herabstufung im Ranking von Reporter ohne Grenzen sollte uns nicht entmutigen, sondern anspornen, die Pressefreiheit zu stärken und zu verteidigen.

Wie wir bei Kettner Edelmetalle immer betonen: In unsicheren Zeiten sind sichere Werte besonders wichtig. Das gilt nicht nur für Edelmetalle als Absicherung gegen wirtschaftliche Turbulenzen, sondern auch für gesellschaftliche Werte wie die Pressefreiheit, die unsere Demokratie absichern. Beide sind unverzichtbare Schutzschilde in Krisenzeiten.

Fazit: Pressefreiheit als Grundpfeiler der Demokratie

Die Pressefreiheit ist mehr als nur ein abstrakter Wert – sie ist ein Grundpfeiler unserer demokratischen Ordnung. Die Herabstufung Deutschlands im internationalen Ranking zeigt, dass wir diesen Grundpfeiler nicht als selbstverständlich betrachten dürfen, sondern aktiv schützen und stärken müssen.

Die Bedrohungen für die Pressefreiheit sind vielfältig: physische Angriffe auf Journalisten, wirtschaftlicher Druck auf Medienhäuser, rechtliche Einschränkungen und ein zunehmend feindseliges Klima gegenüber kritischer Berichterstattung. Diese Bedrohungen zu erkennen und ihnen entgegenzutreten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die internationalen Reaktionen auf die Entwicklungen in Deutschland zeigen, dass unser Land im Fokus der Weltöffentlichkeit steht. Als eine der führenden Demokratien wird Deutschland an hohen Standards gemessen – und sollte diesen auch gerecht werden. Die Kritik aus dem Ausland mag manchmal überzogen oder politisch motiviert sein, doch sie erinnert uns daran, dass Pressefreiheit ein universeller Wert ist, der überall verteidigt werden muss.

In einer Zeit, in der Desinformation und Propaganda die öffentliche Debatte vergiften, ist unabhängiger, kritischer Journalismus wichtiger denn je. Er liefert die Fakten und Analysen, die Bürgerinnen und Bürger brauchen, um informierte Entscheidungen zu treffen. Er deckt Missstände auf und hält die Mächtigen zur Rechenschaft. Er gibt marginalisierten Stimmen Gehör und bringt wichtige Themen auf die öffentliche Agenda.

Die Herabstufung Deutschlands im Pressefreiheits-Ranking sollte uns alle aufrütteln. Sie ist ein Appell, die Pressefreiheit nicht als gegeben hinzunehmen, sondern aktiv für sie einzutreten – in der Politik, in den Medien und in der Gesellschaft. Nur so können wir sicherstellen, dass Deutschland auch in Zukunft ein Land bleibt, in dem freie und unabhängige Berichterstattung möglich ist.

Die Pressefreiheit ist ein Gradmesser für den Zustand unserer Demokratie. Setzen wir uns dafür ein, dass dieser Gradmesser in den kommenden Jahren wieder nach oben zeigt – nicht um in einem Ranking gut dazustehen, sondern weil eine freie Presse das Fundament einer freien Gesellschaft ist.

Um die aktuellen Entwicklungen besser einordnen zu können, empfehlen wir Ihnen das folgende Interview mit Horst Lüning, der die Zusammenhänge zwischen Pressefreiheit, wirtschaftlichen Umbrüchen und gesellschaftlichen Veränderungen tiefgehend analysiert:

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

Ähnliche Artikel

Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem Goldverbot

Hoss & Hopf gecancelt: Angriff auf die Meinungsfreiheit – Eine Analyse

Ideologischer Aktivismus statt Wirtschaftsjournalismus: Der Fall Sebastian Dalkowski beim Handelsblatt

Desinformation als Vorwand: Der wahre Kampf um Kontrolle und Macht

NATO Drehscheibe Deutschland: Der größte Täuschungsversuch der Bundesregierung

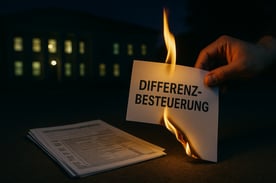

Silbersteuer-Schock: Wie die Differenzbesteuerung praktisch über Nacht abgeschafft wurde

Silbermünzen endgültig entwertet: Bundesregierung kapituliert vor dem Silberpreis

Beerdigt der Staat still und heimlich die deutschen Silber-Gedenkmünzen?

Gold und Silber kaufen: Diese 10 Fehler kommen Einsteiger teuer zu stehen

500-Euro-Schein abgeschafft – und was als Nächstes droht

Bargeldgrenze für anonyme Goldkäufe: Wann wird sie vollständig abgeschafft?

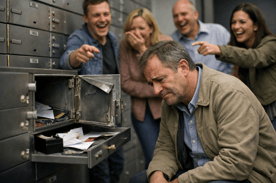

Häme nach dem Tresor-Raub von Gelsenkirchen: Wie schnell Opfer zu Schuldigen gemacht werden

Bargeld-Abschaffung in Indien über Nacht - so schnell kann es gehen !

Bargeldpflicht auf der Wiesn: Mehr als nur eine Schnapsidee

Hammer! Jetzt greift die EU nach den freien Medien

Goldkonfiszierung: Wenn der Staat nach Ihrem Gold greift

Gefährlicher denn je: Wie Edelmetall-Fälschungen Ihr Vermögen bedrohen

Wohnraumbesteuerung: Sie werden überraschend enteignet!

Warum Deutschland den ÖRR abschaffen muss: Das Ende der Zwangsfinanzierung ist überfällig

Die Wahrheit tut weh – Webinar „Prepare for 2030“ wurde angegriffen

Abschied von Bargeld: USA schaffen beliebten „Penny“ ab

Gold verstecken - Methoden, Tipps und No-Gos