Chinas E-Auto-Blase platzt: Wenn kommunistische Planwirtschaft auf Realität trifft

Das Reich der Mitte wollte die Welt mit Elektroautos erobern – stattdessen versinkt es in einem Meer aus unverkäuflichen Stromern. Was passiert, wenn staatliche Planwirtschaft auf marktwirtschaftliche Realität trifft? China liefert gerade ein Lehrstück darüber, wie man eine ganze Industrie gegen die Wand fährt. Während deutsche Autobauer von grünen Ideologen in die E-Mobilität gezwungen werden, zeigt uns das chinesische Desaster bereits heute, wohin dieser Irrweg führt.

Der große Ausverkauf: Wenn Audis zum halben Preis verschleudert werden

In Chengdu und anderen chinesischen Metropolen spielen sich derzeit Szenen ab, die jedem Autohändler Albträume bereiten dürften. Nagelneue Audis werden für die Hälfte des Listenpreises verscherbelt, SUVs mit über 60 Prozent Rabatt verramscht. Ein gewisser Wang Lihong philosophiert in Livestreams darüber, dass es kein unverkäufliches Auto gebe – nur einen falschen Preis. Wie recht er hat! Wenn die Politik meint, den Markt austricksen zu können, landet man eben bei solchen Zuständen.

Die chinesische Elektroautoindustrie produziert munter drauflos, während die Nachfrage längst eingebrochen ist. Ein Händler im Ruhestand bringt es auf den Punkt: Die Fixierung auf Produktionszahlen hat jeden Bezug zur Realität verloren. Peking gibt Vorgaben aus, die Provinzen setzen sie um – und am Ende stapeln sich die Fahrzeuge auf riesigen Parkplätzen, modernen Autofriedhöfen gleich.

Planwirtschaft 2.0: Wie Peking eine Blase schuf

Die Wurzeln des Debakels reichen bis in die 1990er Jahre zurück. Schon damals träumte die kommunistische Führung davon, mit Elektroautos den Weltmarkt zu dominieren. 2009 flossen Milliarden in Förderprogramme, 2017 folgte ein Masterplan mit ambitionierten Zielen: 35 Millionen Fahrzeuge jährlich bis 2025. Die Realität? 31 Millionen produzierte Autos bei deutlich geringerer Nachfrage.

Besonders perfide: Provinzregierungen lockten mit billigem Land und üppigen Subventionen Autobauer an. Die Gemeinde Changfeng etwa ködern BYD mit Spottpreisen für Baugrund. Guangzhou plante gleich drei Autobauer mit je 500.000 Fahrzeugen Jahresproduktion zu fördern – mit jährlichen Subventionen von knapp 60 Millionen Euro pro Hersteller. Ein klassisches Beispiel dafür, wie staatliche Eingriffe Märkte verzerren und Blasen schaffen.

Der Teufelskreis der Überproduktion

Selbst Xi Jinping musste 2024 eingestehen, dass der "ungebremste Wettlauf um Technologien" nicht tragfähig sei. Doch die Warnung verhallte ungehört. Ein Manager des Konzerns Sany verglich die Situation treffend mit dem Fahrradfahren: "Solange man strampelt, ist man zwar außer Atem, aber fällt nicht um." Eine Metapher, die das Dilemma perfekt beschreibt – niemand wagt es, vom Rad zu steigen, aus Angst vor dem Sturz.

Die Prognosen sind düster: Von 129 Marken könnten bis 2030 nur 15 überleben. Xpeng-Gründer He Xiaopeng prophezeit, dass nur Hersteller mit mindestens drei Millionen Jahresproduktion eine Chance hätten. BYD peilt 4,6 Millionen an, Geely träumt von fünf Millionen bis 2027. Zahlenspiele, die an sowjetische Fünfjahrespläne erinnern – und vermutlich genauso enden werden.

Das Händlersterben hat begonnen

Die ersten Opfer der Krise sind die Händler. Auf Alibaba wurden 2024 über 5.100 BYD-Fahrzeuge versteigert – im Vorjahr waren es gerade einmal 61. Viele dieser Auktionen stammen von Gerichten, die die Insolvenzmasse bankrotter Händler verwerten. Die Handelsvereinigung Henan warnte bereits in einem verzweifelten Brief: "Wenn die Handelskanäle zusammenbrechen, stirbt der Markt."

Was wir hier beobachten, ist das spektakuläre Scheitern einer von oben verordneten Industriepolitik. China wollte mit der Brechstange Weltmarktführer werden und hat dabei die elementarsten Marktgesetze ignoriert. Ein mahnendes Beispiel für alle, die glauben, man könne technologische Revolutionen per Dekret erzwingen.

Lehren für Deutschland

Während unsere grün-ideologische Ampelregierung – pardon, die ist ja Geschichte – während also unsere neue Große Koalition unter Friedrich Merz weiter an der E-Auto-Quote festhält, sollten wir genau hinschauen, was in China passiert. Die dortige Katastrophe zeigt eindrucksvoll, wohin es führt, wenn Politik meint, besser als der Markt zu wissen, welche Technologie die Zukunft ist. Die deutschen Autobauer werden bereits jetzt in eine ähnliche Richtung gedrängt – mit Verbrennerverboten, CO2-Grenzwerten und Subventionen für eine Technologie, die ohne staatliche Krücken nicht überlebensfähig wäre.

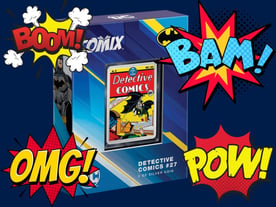

Die chinesische E-Auto-Blase ist geplatzt. Die Frage ist nur: Wann platzt die deutsche? Und wer wird dann die Scherben aufkehren? Der Steuerzahler, wie immer. Vielleicht sollten kluge Anleger ihr Vermögen lieber in bewährte Sachwerte wie physische Edelmetalle investieren – die haben noch jeden politischen Irrweg überdauert.

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik