China kontert EU-Handelspolitik: Pekings Vergeltungsschläge treffen europäische Wirtschaft

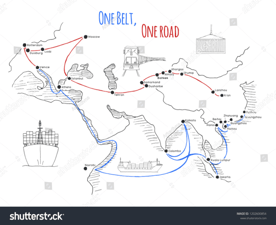

Die Handelsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union erreichen einen neuen Tiefpunkt. Was als diplomatischer Austausch zwischen dem chinesischen Außenminister Wang Yi und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas beim 13. hochrangigen strategischen Dialog in Brüssel begann, entpuppt sich zunehmend als handfester Wirtschaftskrieg. Pekings jüngste Entscheidung, den Import medizinischer Geräte aus der EU zu beschränken, markiert dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Eskalation mit System: Chinas Vergeltungsstrategie

Seit Januar 2023 verfolgt die Volksrepublik eine klare Linie der Gegenwehr. Die Liste der chinesischen Maßnahmen liest sich wie ein Lehrbuch für Handelskriegsführung: Antidumping-Untersuchungen gegen europäischen Brandy, Schweinefleisch und Milchprodukte reihen sich nahtlos an Importbeschränkungen für Medizinprodukte. Besonders brisant: China nimmt nun auch die EU-Verordnung über ausländische Subventionen (FSR) ins Visier – ein direkter Angriff auf das regulatorische Herzstück der Brüsseler Handelspolitik.

Diese Entwicklung kommt keineswegs überraschend. Sie ist die logische Konsequenz einer verfehlten EU-Politik, die glaubte, China mit Zöllen auf Elektrofahrzeuge und diversen Beschaffungsbeschränkungen in die Knie zwingen zu können. Ein fataler Irrtum, wie sich nun zeigt.

Die Rechnung ohne den Wirt gemacht

Was die Eurokraten in Brüssel offenbar nicht verstanden haben: China ist längst nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verfügt über erhebliche Druckmittel – und setzt diese nun gezielt ein. Während deutsche Automobilhersteller bereits unter den Folgen der Elektroauto-Zölle ächzen, könnten die Einschränkungen bei Medizinprodukten besonders schmerzhaft werden. Gerade in Zeiten, in denen die deutsche Gesundheitswirtschaft ohnehin unter Druck steht, treffen solche Maßnahmen einen empfindlichen Nerv.

Brandy, Schweinefleisch und der Preis ideologischer Politik

Die Antidumping-Untersuchungen gegen europäische Agrarprodukte mögen auf den ersten Blick wie Nebenschauplätze wirken. Doch der Schein trügt. Frankreichs Cognac-Produzenten, deutsche Schweinezüchter und niederländische Milchbauern spüren bereits die Auswirkungen. Hier zeigt sich die perfide Strategie Pekings: Man trifft gezielt jene Branchen, die in der EU politisches Gewicht haben und deren Lobby-Arbeit in Brüssel Gehör findet.

Es ist bezeichnend für die aktuelle Bundesregierung, dass sie diese Entwicklung weitgehend tatenlos hinnimmt. Während Wirtschaftsminister Habeck von der "Transformation" der deutschen Wirtschaft träumt, transformiert China gerade die Handelsbeziehungen – allerdings nicht im Sinne Deutschlands.

Die Quittung für moralische Überheblichkeit

Die EU-Verordnung über ausländische Subventionen sollte eigentlich ein Instrument zur Wahrung fairer Wettbewerbsbedingungen sein. In der Praxis entpuppt sie sich als protektionistisches Werkzeug, das nun zum Bumerang wird. Chinas Untersuchung dieser Verordnung sendet ein klares Signal: Wer mit regulatorischen Tricks arbeitet, muss mit Gegenmaßnahmen rechnen.

Diese Eskalation ist hausgemacht. Jahrelang hat die EU – angetrieben von grüner Ideologie und transatlantischem Gehorsam – eine Handelspolitik betrieben, die wirtschaftliche Vernunft durch moralische Überheblichkeit ersetzte. Die Rechnung dafür zahlen nun deutsche Unternehmen und Arbeitnehmer.

Was bleibt vom europäischen Binnenmarkt?

Die Ironie der Geschichte: Während Brüssel von "strategischer Autonomie" faselt, macht sich Europa immer abhängiger von geopolitischen Verwerfungen. Die Sanktionspolitik gegen Russland hat bereits tiefe Wunden in die deutsche Wirtschaft gerissen. Nun droht mit China der nächste wichtige Handelspartner wegzubrechen.

Es rächt sich bitter, dass die EU glaubte, sie könne China wie einen Juniorpartner behandeln. Die Zeiten, in denen der Westen die Spielregeln des Welthandels diktieren konnte, sind vorbei. Wer das nicht begreift, wird von der Realität eingeholt – so wie jetzt die europäische Wirtschaft.

Zeit für einen Kurswechsel

Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt überdeutlich: Deutschland und Europa brauchen dringend eine neue, realistische Handelspolitik. Eine Politik, die auf Kooperation statt Konfrontation setzt, die wirtschaftliche Interessen über ideologische Befindlichkeiten stellt und die anerkennt, dass die Welt sich verändert hat.

Stattdessen erleben wir eine Bundesregierung, die sich in Klimazielen und Genderpolitik verliert, während die wirtschaftlichen Fundamente des Landes erodieren. Die 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur, die Kanzler Merz trotz gegenteiliger Versprechen aufnehmen will, werden die Inflation weiter anheizen. Gleichzeitig bricht der Außenhandel ein – eine toxische Mischung, die Deutschlands Wohlstand gefährdet.

China hat verstanden, wie das Spiel gespielt wird. Die Frage ist: Wann begreift das endlich auch Berlin? Die Zeit drängt, denn mit jedem Tag, den diese Eskalation andauert, wächst der wirtschaftliche Schaden. Deutsche Unternehmen brauchen Planungssicherheit und offene Märkte, keine ideologisch motivierten Handelskriege.

"Wer Wind sät, wird Sturm ernten" – dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich gerade in den deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen. Es ist höchste Zeit, dass die politisch Verantwortlichen dies begreifen und entsprechend handeln.

- Themen:

- #Übernahmen-Fussion

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik