Hungerkrise in Kriegsgebieten: Über eine Milliarde Menschen von extremer Armut betroffen

Die Weltbank schlägt Alarm: In 39 von Krieg und Konflikten zerrütteten Ländern verschärft sich die extreme Armut dramatisch. Mehr als eine Milliarde Menschen leiden unter Hunger – eine erschütternde Bilanz, die zeigt, wie sehr die internationale Gemeinschaft bei der Bekämpfung globaler Krisen versagt.

Afrikas vergessene Tragödie

Während die Weltöffentlichkeit gebannt auf die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten starrt, spielt sich die wahre humanitäre Katastrophe weitgehend unbeachtet in Afrika ab. Über 70 Prozent der von Konflikten und Instabilität betroffenen Menschen leben auf dem afrikanischen Kontinent – eine Tatsache, die in den westlichen Medien kaum Beachtung findet.

Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 421 Millionen Menschen müssen derzeit mit weniger als drei Dollar pro Tag auskommen. Bis 2030 könnte diese Zahl auf 435 Millionen ansteigen – das wären dann fast 60 Prozent aller extrem Armen weltweit. Ein Armutszeugnis für die internationale Staatengemeinschaft, die lieber Milliarden in fragwürdige Klimaprojekte pumpt, statt Menschen vor dem Verhungern zu bewahren.

Das Versagen der westlichen Entwicklungspolitik

Besonders bitter: Seit 2020 schrumpft das Pro-Kopf-Einkommen in den betroffenen Ländern jährlich um 1,8 Prozent, während andere Entwicklungsländer ein Wachstum von 2,9 Prozent verzeichnen. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter – auch dank einer verfehlten Entwicklungspolitik, die mehr auf ideologische Projekte als auf nachhaltige Wirtschaftsförderung setzt.

"Die Hälfte der Länder, die heute mit Konflikten oder Instabilität konfrontiert sind, befinden sich seit 15 Jahren oder länger in diesem Zustand", warnt die Weltbank.

Die Todesopfer in Kriegen und Konflikten haben sich seit der Finanzkrise 2008 vervierfacht – von durchschnittlich 50.000 zwischen 2000 und 2004 auf über 300.000 im Jahr 2022. Ein direkter Zusammenhang mit den Sparmaßnahmen, die viele Entwicklungsländer nach der Bankenkrise zu drastischen Kürzungen bei Sozial- und Bildungsprogrammen zwangen, ist unübersehbar.

Wenn Geberländer sich zurückziehen

Ausgerechnet jetzt, wo Hilfe am dringendsten benötigt würde, reduzieren wichtige Geberländer wie die USA und Großbritannien ihre Entwicklungshilfe. Stattdessen fließen Milliarden in grüne Transformationsprojekte und Gender-Programme, während Menschen verhungern. Selbst philanthropische Organisationen wie die Bill-Gates-Stiftung können die entstehenden Lücken nicht schließen.

Die Folgen dieser verfehlten Prioritätensetzung sind verheerend: In den 39 Krisenländern liegt die Armutsrate bei fast 40 Prozent, während sie in anderen Entwicklungsländern auf durchschnittlich sechs Prozent gesunken ist. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen stagniert seit 2010 bei mageren 1.500 Dollar jährlich – in anderen Entwicklungsländern hat es sich im gleichen Zeitraum auf 6.900 Dollar mehr als verdoppelt.

Ein Teufelskreis aus Armut und Gewalt

Besonders alarmierend: Von den 270 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter in diesen Ländern ist weniger als die Hälfte beschäftigt. Für viele junge Menschen wird der Anschluss an lokale Milizen zur einzigen Einkommensquelle – ein Teufelskreis, der die Konflikte weiter anheizt.

Die Weltbank fordert nun verstärkte internationale Unterstützung und gezielte Maßnahmen. Doch solange westliche Regierungen ihre Prioritäten nicht grundlegend überdenken und wieder echte Wirtschaftsförderung statt ideologiegetriebener Projekte in den Mittelpunkt stellen, wird sich an der katastrophalen Lage wenig ändern.

Zeit für einen Kurswechsel

Es ist höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft ihre Entwicklungspolitik grundlegend überdenkt. Statt Milliarden in fragwürdige Klimaprojekte und Gender-Programme zu investieren, sollte der Fokus wieder auf nachhaltiger Wirtschaftsförderung und dem Aufbau stabiler Institutionen liegen. Nur so lässt sich der Teufelskreis aus Armut, Hunger und Gewalt durchbrechen.

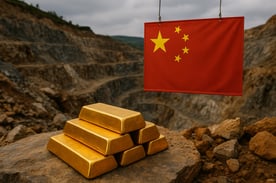

In einer Zeit, in der physische Werte wie Gold und Silber als sichere Häfen in Krisenzeiten gelten, zeigt sich einmal mehr: Echte Werte und solide Wirtschaftsgrundlagen sind durch nichts zu ersetzen – weder durch gut gemeinte Entwicklungshilfe noch durch ideologische Luftschlösser.

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik