Powell-Dämmerung: Die Fed zwischen Zinsdilemma und Trumps Machtanspruch

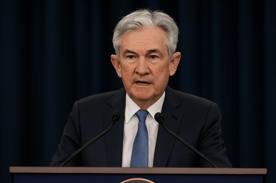

Die gestrige Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins bei 4,50 Prozent zu belassen, überraschte niemanden. Was jedoch aufhorchen ließ, war die beispiellose Spaltung innerhalb des Gremiums: Erstmals seit 1993 stimmten zwei Fed-Gouverneure gegen die Mehrheitsentscheidung. Christopher Waller und Michelle Bowman plädierten für eine Zinssenkung – ein deutliches Signal für die wachsende Polarisierung in der amerikanischen Geldpolitik.

Der unausweichliche Machtkampf

Die Risse in der Fed-Fassade sind kein Zufall. Sie spiegeln den fundamentalen Konflikt zwischen dem amtierenden Notenbankchef Jerome Powell und Präsident Donald Trump wider. Deren gemeinsamer Rundgang durch die renovierten Fed-Räumlichkeiten letzte Woche glich eher einem diplomatischen Eiertanz als einer harmonischen Zusammenkunft. Trump wirft Powell vor, mit Zinssenkungen "zu spät" dran zu sein – eine Kritik, die Powell gestern mit betont hawkischen Tönen konterte.

Der Fed-Chef betonte die "solide" Wirtschaftslage, verwies auf eine Inflation oberhalb des Zwei-Prozent-Ziels und einen Arbeitsmarkt "auf oder nahe der Vollbeschäftigung". Besonders pikant: Powell erwähnte explizit, dass Zölle bereits zu höheren Preisen bei einigen Gütern geführt hätten. Ein kaum verhüllter Seitenhieb auf Trumps Handelspolitik?

Die ökonomische Realität hinter den Kulissen

Doch Powell musste auch einräumen, dass sich das Wachstum verlangsamt. Mit einem BIP-Anstieg von nur 1,2 Prozent im ersten Halbjahr – deutlich unter den 2,5 Prozent des Vorjahres – zeigt die US-Wirtschaft erste Ermüdungserscheinungen. Interessanterweise geht diese Abschwächung hauptsächlich auf schwächeren Konsum zurück, während Unternehmensinvestitionen in Ausrüstung und immaterielle Güter zulegten.

"Die Angebotsseite der Wirtschaft wird durch Kapitalvertiefung via Unternehmensinvestitionen gestützt, aber die Nachfrageseite hält nicht mit."

Diese Diskrepanz könnte zu einer Produktionslücke führen, die deflationären Druck erzeugt – besonders wenn die zollbedingten Preissteigerungen nur einmalige Effekte bleiben und die milliardenschweren Investitionsversprechen von US-Handelspartnern tatsächlich umgesetzt werden.

Trumps neuer Marshall-Plan – nur umgekehrt

Während die Fed über Zinsen debattiert, schmiedet Trump an einer radikalen Neuordnung der globalen Handelsarchitektur. Die August-Deadline für reziproke Zölle rückt morgen näher, und der Präsident zeigt keine Anzeichen von Zurückhaltung. Brasilien wurde mit 40 Prozent Strafzöllen belegt – zusätzlich zu den bereits bestehenden zehn Prozent Basiszoll. Der Grund? Die linksgerichtete Regierung in Brasília sucht engere Beziehungen zu China und Russland.

Indien drohen 25 Prozent Zölle "plus eine Strafe", sollte das Land nicht einlenken. Trump kritisiert Indiens extensive Handelsbarrieren und die Käufe russischer Waffen und Energie. Gleichzeitig verkündete er triumphierend ein Abkommen mit Pakistan zur gemeinsamen Erschließung pakistanischer Ölreserven – mit dem süffisanten Zusatz: "Wer weiß, vielleicht verkaufen sie eines Tages Öl an Indien!"

Die neue Welthandelsordnung nach Trump'schem Muster

Das Muster ist eindeutig: Trump zwingt Handelspartner in asymmetrische Deals, die an einen umgekehrten Marshall-Plan erinnern. Südkorea akzeptierte 15 Prozent Zölle auf Exporte in die USA, während amerikanische Waren zollfrei nach Korea gelangen. Als Gegenleistung verspricht Seoul 350 Milliarden Dollar Investitionen in den USA und den Kauf von 100 Milliarden Dollar amerikanischer Energieprodukte.

Japan, die EU, Vietnam, die Philippinen und Indonesien haben bereits ähnliche Vereinbarungen unterzeichnet. Bangladesch kaufte eilig 220.000 Tonnen US-Weizen, um sich Wohlwollen zu sichern. Die USA dirigieren zunehmend die globale Produktion – wer was wo herstellt, bestimmt Washington.

Verlierer und Gewinner im neuen Spiel

Besonders bitter könnte es für Australien werden. Mit steigenden US-Exporten von Weizen nach Indonesien und Bangladesch sowie LNG nach Japan und Südkorea werden australische Exporte aus ihren traditionellen Märkten verdrängt. Canberra lockerte bereits die Biosicherheitsbeschränkungen für US-Rindfleischimporte – ohne Gegenleistungen für australischen Stahl, Aluminium oder Pharmaexporte zu erhalten.

Die australische Notenbank, die trotz Markterwartungen im Juli die Zinsen nicht senkte, scheint die geopolitischen Verschiebungen unterschätzt zu haben. Während die Inflation unter den Erwartungen blieb, hoffen australische Politiker nun inständig, dass Trump seine Drohung nicht wahrmacht, den Basiszoll von zehn auf 15 bis 20 Prozent zu erhöhen.

Die Fed im Zangengriff

Zurück zur Fed: Die Institution steht vor einem Dilemma. Einerseits mahnen die "langen und variablen Verzögerungen" der Geldpolitik zur Vorsicht. Andererseits wächst der politische Druck. Trump behandelt die Ernennung von Fed-Gouverneuren zunehmend wie die Besetzung des Supreme Courts – als politisches Machtinstrument.

Die Tatsache, dass die Fed im September – als Wachstum stärker und Inflation höher war – die Zinsen um überdimensionierte 50 Basispunkte senkte, nur einen Monat vor der Wahl, nährt Trumps Frustration. Seine Absicht ist klar: Powell und andere unliebsame Gouverneure durch handverlesene "Tauben" zu ersetzen, sobald sich die Gelegenheit bietet.

Gold glänzt in unsicheren Zeiten

In diesem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Unsicherheit gewinnen traditionelle Wertaufbewahrungsmittel an Bedeutung. Während Aktienmärkte volatil reagieren und Anleihen unter Zinsrisiken leiden, bieten physische Edelmetalle wie Gold und Silber einen bewährten Schutz vor den Unwägbarkeiten einer sich neu ordnenden Weltwirtschaft.

Die Kombination aus einer politisierten Notenbank, eskalierenden Handelskonflikten und der systematischen Neuordnung globaler Lieferketten schafft ein Umfeld, in dem Papierwerte zunehmend fragil erscheinen. Kluge Anleger diversifizieren ihr Portfolio daher mit einem soliden Anteil physischer Edelmetalle – als Versicherung gegen die Turbulenzen, die uns in der Ära Trump noch bevorstehen dürften.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, vor jeder Investition ausreichend zu recherchieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik