Trumps Handelspolitik: Zwischen Protektionismus und globaler Wettbewerbsfähigkeit

Die Handelspolitik der Trump-Administration steht erneut im Zentrum hitziger Debatten. Mit Zollsätzen von bis zu 50 Prozent auf Stahl und Aluminium sowie über 30 Prozent auf chinesische Importe hat der 47. Präsident der Vereinigten Staaten ein protektionistisches Feuerwerk gezündet, das die globalen Handelsbeziehungen erschüttert. Während Millionen Amerikaner gegen diese Politik auf die Straße gehen, stellt sich die Frage: Führt dieser Weg tatsächlich zu einer Stärkung der amerikanischen Wirtschaft oder geradewegs in eine ökonomische Sackgasse?

Die Zollkeule als Verhandlungsinstrument

Trump setzt seine Zölle wie einen Vorschlaghammer ein – brutal, aber möglicherweise effektiv. Die Strategie dahinter scheint klar: Durch massive Handelsbeschränkungen will er andere Länder an den Verhandlungstisch zwingen. Doch das US-Gericht für internationalen Handel hat bereits geurteilt, dass viele dieser Zölle illegal seien. Trotzdem bleiben sie vorerst in Kraft, während die Berufungsverfahren laufen.

Die wirtschaftlichen Folgen dieser Politik könnten verheerend sein. Das Penn Wharton Budget Model prognostiziert bei dauerhafter Umsetzung einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um sechs Prozent und einen Lohnverlust von fünf Prozent. Für einen durchschnittlichen amerikanischen Haushalt würde dies einen langfristigen Einkommensverlust von 22.000 Dollar bedeuten – ein Betrag, der die Steuerersparnisse aus Trumps gefeiertem Tax Cuts and Jobs Act für die nächsten 15 Jahre zunichtemachen würde.

Drei Säulen für erfolgreiche Handelsverhandlungen

Experten des American Institute for Economic Research haben drei zentrale Ziele identifiziert, die Trump in seinen Handelsverhandlungen verfolgen sollte. Erstens: Die Aushandlung von Null-für-Null-Zöllen auf Produktionsmittel. Nach dem Vorbild des USMCA-Abkommens könnten amerikanische Hersteller so leichteren Zugang zu wichtigen Rohstoffen und Zwischenprodukten erhalten.

Zweitens müssten nicht-tarifäre Handelshemmnisse beseitigt werden. Dazu gehören unzureichender Schutz geistigen Eigentums, lokale Inhaltsvorgaben, Exportsubventionen und überzogene Sicherheitsstandards, die oft nur als versteckte Protektionismusmaßnahmen dienen.

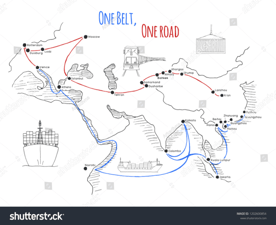

Der dritte Punkt betrifft die Durchsetzung bestehender Handelsgesetze. Insbesondere China nutze Drittländer, um amerikanische Handelsbeschränkungen zu umgehen. Hier müssten strengere Kontrollen und eine bessere Überprüfung der Herkunftsländer implementiert werden.

Die China-Frage als Knackpunkt

Die Konfrontation mit China bleibt das Herzstück von Trumps Handelspolitik. Mit 34 Prozent Zöllen auf chinesische Importe versucht er, dem Reich der Mitte Paroli zu bieten. Doch die Geschichte lehrt uns, dass Abschottung selten zum Erfolg führt. China selbst hat diese bittere Lektion lernen müssen: Die selbstgewählte Isolation vom 15. bis zum späten 20. Jahrhundert führte dazu, dass das Land die industrielle Revolution verpasste und dramatisch hinter den Westen zurückfiel.

Ironischerweise könnte Trumps protektionistische Politik Amerika auf einen ähnlichen Pfad führen. Nationen, die sich von der Welt abschotten, stagnieren und scheitern letztendlich. Die Herausforderung besteht darin, Chinas unfaire Handelspraktiken zu bekämpfen, ohne dabei die eigene Wirtschaft zu erdrosseln.

Ein schmaler Grat zwischen Schutz und Selbstschädigung

Die Trump-Administration wandelt auf einem gefährlichen Grat. Einerseits könnte eine geschickte Verhandlungsführung tatsächlich zu faireren Handelsbedingungen führen und die amerikanische Fertigungsindustrie stärken. Andererseits droht bei einem Scheitern der Verhandlungen ein globaler Handelskrieg, der alle Beteiligten schwächen würde.

Die über fünf Millionen Demonstranten, die in mehr als 2100 amerikanischen Städten gegen Trumps Politik protestieren, zeigen, dass auch die amerikanische Bevölkerung zunehmend skeptisch wird. Die Frage bleibt: Wird Trump seine Zölle als temporäres Druckmittel nutzen können, um bessere Handelsabkommen auszuhandeln, oder führt sein konfrontativer Kurs in eine wirtschaftliche Katastrophe?

Für Anleger bedeutet diese Unsicherheit erhöhte Volatilität an den Märkten. In solchen Zeiten gewinnen traditionelle Wertanlagen wie physische Edelmetalle an Bedeutung. Gold und Silber haben sich historisch als Stabilitätsanker in turbulenten Zeiten bewährt und könnten auch jetzt eine sinnvolle Ergänzung für ein ausgewogenes Portfolio darstellen.

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik