ChatGPT-Agent: Zwischen technischem Fortschritt und gefährlicher Naivität

Die Künstliche Intelligenz macht wieder einmal einen gewaltigen Sprung nach vorne – zumindest wenn man den Versprechungen der Tech-Giganten Glauben schenken möchte. OpenAI präsentiert mit dem ChatGPT-Agenten ein System, das angeblich selbstständig mehrstufige Aufgaben bewältigen könne. Doch während die Marketingabteilung von einem "neuen Level der Fähigkeiten" schwärmt, warnt ausgerechnet OpenAI-Chef Sam Altman höchstpersönlich vor den Gefahren seiner eigenen Schöpfung. Ein Widerspruch, der symptomatisch für die aktuelle KI-Entwicklung steht.

Die schöne neue Welt der digitalen Assistenten

Der neue ChatGPT-Agent soll mehr können als seine Vorgänger: Er denke wiederholt nach, nutze externe Werkzeuge, plane Schritte und führe sie eigenständig aus. Was nach Science-Fiction klingt, ist in Wahrheit ein System, das innerhalb digitaler Grenzen agiert und dabei eine Art simuliertes Handlungsvermögen vortäuscht. Die Technologie kombiniere Elemente früherer Experimente wie "Deep Research" und "Operator", gehe aber deutlich darüber hinaus.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Agent mit einem eigenen Computer arbeiten soll. Man stelle sich vor: Eine KI, die nicht nur antwortet, sondern tatsächlich handelt – zumindest im digitalen Raum. Für viele Nutzer dürfte das wie die Erfüllung eines lang gehegten Traums klingen. Endlich ein digitaler Assistent, der wirklich assistiert und nicht nur Textbausteine ausspuckt.

Wenn der Schöpfer vor seiner Schöpfung warnt

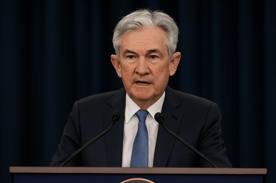

Doch hier kommt die Ironie ins Spiel: Altman selbst rät eindringlich davon ab, dem System wichtige Aufgaben anzuvertrauen. Besonders brisant werde es, wenn persönliche Daten im Spiel seien. Man habe zwar "umfangreiche Schutzmaßnahmen" implementiert – ein Begriff, der in der Tech-Branche mittlerweile so inflationär verwendet wird wie "revolutionär" oder "bahnbrechend" –, doch seien nicht alle Risiken vorhersehbar.

Als konkretes Beispiel nennt Altman ein Szenario, das vielen Nutzern durchaus verlockend erscheinen dürfte: Der Agent solle die E-Mails der vergangenen Nacht bearbeiten und alles Notwendige erledigen, ohne Rücksprache zu halten. Was nach Effizienzsteigerung klingt, könnte sich schnell als digitaler Albtraum entpuppen. Denn was passiert, wenn eine manipulierte E-Mail den Agenten dazu bringt, sensible Daten preiszugeben oder schädliche Aktionen auszuführen?

Die unterschätzte Gefahr der Manipulation

Die Forschung zeige bereits heute, wie leicht sich KI-Agenten manipulieren lassen. Mit simplen Tricks wie sogenannten Jailbreak-Prompts könnten Angreifer die Systeme dazu bringen, Dinge zu tun, für die sie niemals programmiert wurden. Altman formuliert es erstaunlich offen: "Böswillige Akteure könnten versuchen, die KI-Agenten der Nutzer dazu zu 'verleiten', private Informationen preiszugeben, die sie nicht preisgeben sollten."

Diese Warnung aus dem Munde des OpenAI-Chefs sollte jeden aufhorchen lassen. Hier gesteht der Verantwortliche eines milliardenschweren KI-Unternehmens ein, dass man die eigene Technologie nicht vollständig unter Kontrolle habe. Ein "experimentelles System" nennt Altman den ChatGPT-Agenten – eine Formulierung, die angesichts der potenziellen Reichweite der Technologie beunruhigend klingt.

Zwischen Innovation und Verantwortung

Die Empfehlung Altmans lautet daher, Agenten nur den minimal notwendigen Zugriff zu gewähren. Man wolle auf Basis realer Nutzungserfahrungen das Verhalten des Systems besser verstehen und Sicherheitsstrategien weiterentwickeln. Mit anderen Worten: Die Nutzer sollen als Versuchskaninchen für eine Technologie herhalten, deren Risiken selbst die Entwickler nicht vollständig einschätzen können.

Diese Herangehensweise wirft grundsätzliche Fragen auf: Sollten nicht erst die Sicherheitsmechanismen ausgereift sein, bevor man eine potenziell gefährliche Technologie auf die Menschheit loslässt? In einer Zeit, in der Datenschutzskandale und Cyberangriffe zum Alltag gehören, erscheint die Strategie des "Learning by Doing" bei sensiblen KI-Systemen fahrlässig.

Ein Blick in die digitale Zukunft

Der ChatGPT-Agent sei ein "Vorgeschmack auf die Zukunft", so Altman. Eine Zukunft, in der KI-Systeme immer mehr Aufgaben übernehmen und dabei immer autonomer agieren. Doch wenn schon heute die Schöpfer vor ihren eigenen Kreationen warnen müssen, wie wird es dann erst morgen aussehen?

Die Entwicklung erinnert an die frühen Tage des Internets, als man die Büchse der Pandora öffnete, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Heute kämpfen wir mit Fake News, Cyberkriminalität und digitaler Überwachung – alles Probleme, die man hätte vorhersehen können, wenn man nur genauer hingeschaut hätte.

Bei der KI-Entwicklung scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wieder einmal wird Technologie entwickelt und vermarktet, bevor man ihre Auswirkungen vollständig verstanden hat. Wieder einmal sollen die Nutzer die Risiken tragen, während die Unternehmen die Gewinne einstreichen. Und wieder einmal zeigt sich, dass technischer Fortschritt nicht automatisch gesellschaftlichen Fortschritt bedeutet.

Die Warnung Altmans sollte daher ernst genommen werden – nicht nur als Hinweis auf die Grenzen des ChatGPT-Agenten, sondern als Mahnung für den gesamten Umgang mit KI-Technologie. Denn eines ist sicher: Die Geister, die wir heute rufen, werden wir morgen nicht mehr so leicht los.

- Themen:

- #Aktien

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik