Dänemark übernimmt EU-Ratsvorsitz: Aufrüstung und Verteidigungspolitik im Fokus

Während Deutschland unter der neuen Großen Koalition noch immer mit sich selbst ringt, hat unser nördlicher Nachbar Dänemark zum 1. Juli 2025 den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen löst damit turnusgemäß Polen ab, das in der ersten Jahreshälfte den Vorsitz innehatte. Doch was auf den ersten Blick wie ein routinemäßiger Wechsel erscheint, könnte sich als entscheidender Wendepunkt für die europäische Sicherheitspolitik erweisen.

Aufrüstung als oberste Priorität

Die Zeichen stehen auf Sturm: Dänemarks Agenda für die kommenden sechs Monate wird maßgeblich von der Aufrüstung und Verteidigungspolitik dominiert. In Zeiten, in denen der Ukraine-Krieg weiter tobt und die Spannungen im Nahen Osten nach den jüngsten israelisch-iranischen Auseinandersetzungen auf einem neuen Höhepunkt angelangt sind, setzt Kopenhagen klare Prioritäten. Die dänische Regierung hat bereits angekündigt, die europäische Verteidigungsfähigkeit ins Zentrum ihrer Ratspräsidentschaft zu stellen.

Diese Fokussierung kommt nicht von ungefähr. Während die deutsche Ampel-Koalition noch im vergangenen Jahr an ihrer eigenen Unfähigkeit zerbrach und die neue Merz-Regierung mit einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen die Staatsverschuldung in astronomische Höhen treibt, zeigt Dänemark, wie pragmatische Politik aussehen kann. Statt ideologischer Grabenkämpfe über Klimaneutralität und Gendersternchen konzentriert sich Frederiksen auf das, was wirklich zählt: die Sicherheit Europas.

Herausforderungen für den neuen Ratsvorsitz

Die Aufgaben, die auf Dänemark zukommen, könnten kaum gewaltiger sein. Der Ratsvorsitz muss nicht nur die Sitzungen des Rates leiten und zwischen den 27 Mitgliedstaaten vermitteln, sondern auch konkrete Fortschritte in der gemeinsamen Verteidigungspolitik erzielen. Dabei steht Frederiksen vor der Herkulesaufgabe, die unterschiedlichen nationalen Interessen unter einen Hut zu bringen – von den traditionell neutralen Staaten bis zu den osteuropäischen Ländern, die angesichts der russischen Bedrohung auf maximale Aufrüstung drängen.

Besonders brisant: Die Frage der Finanzierung. Während Deutschland unter Kanzler Merz trotz vollmundiger Versprechen neue Schulden in Rekordhöhe aufnimmt und diese als "Sondervermögen" verschleiert, müssen andere EU-Staaten ihre Verteidigungsausgaben aus laufenden Mitteln stemmen. Die dänische Ratspräsidentschaft wird zeigen müssen, ob Europa in der Lage ist, eine gemeinsame Linie zu finden – oder ob nationale Egoismen einmal mehr die Oberhand gewinnen.

Ein Hoffnungsschimmer für konservative Politik

Immerhin gibt es auch positive Entwicklungen: Mit über 25 Prozent der Sitze im EU-Parlament, die mittlerweile von rechtskonservativen und konservativen Parteien besetzt werden, weht ein frischer Wind durch Brüssel. Die Zeiten, in denen linksgrüne Ideologen ungehindert ihre Agenda durchdrücken konnten, scheinen vorbei zu sein. Dänemark könnte unter Frederiksen, die trotz ihrer sozialdemokratischen Parteizugehörigkeit eine pragmatische und migrationskritische Politik verfolgt, zum Katalysator für eine vernünftigere europäische Politik werden.

Die kommenden sechs Monate werden zeigen, ob Europa endlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und sich den realen Bedrohungen stellt – oder ob es weiterhin in ideologischen Debatten verharrt, während die Welt um uns herum in Flammen steht. Eines ist sicher: In Zeiten wie diesen braucht es mehr denn je eine starke, wehrhafte Demokratie, die ihre Bürger schützt. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ausgerechnet das kleine Dänemark nun die Führung übernimmt – ein Land, das bewiesen hat, dass man durchaus eine restriktive Migrationspolitik betreiben und gleichzeitig ein funktionierender Sozialstaat sein kann.

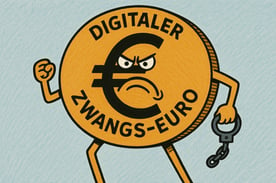

Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten

Während die Politik in Europa und Deutschland weiterhin auf wackeligen Beinen steht und die Inflation durch neue Schuldenorgien befeuert wird, suchen immer mehr Bürger nach stabilen Wertanlagen. Physische Edelmetalle wie Gold und Silber haben sich über Jahrhunderte als krisensichere Anlage bewährt – im Gegensatz zu Papierwährungen, die durch die unverantwortliche Schuldenpolitik der Regierungen immer weiter entwertet werden.

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik